我国的石拱桥有悠久的历史。《水经注》里提到的“旅人桥”,大约建成于公元二八二年,可能是有记载的最早的石拱桥了。我国的石拱桥几乎到处都有。这些桥大小不一,形式多样,有许多是惊人的杰作,其中最具代表性的当推河北省赵县的赵州桥。下面,跟着笔者一起来了解三穗邛水河上的石拱桥——三穗新大桥。

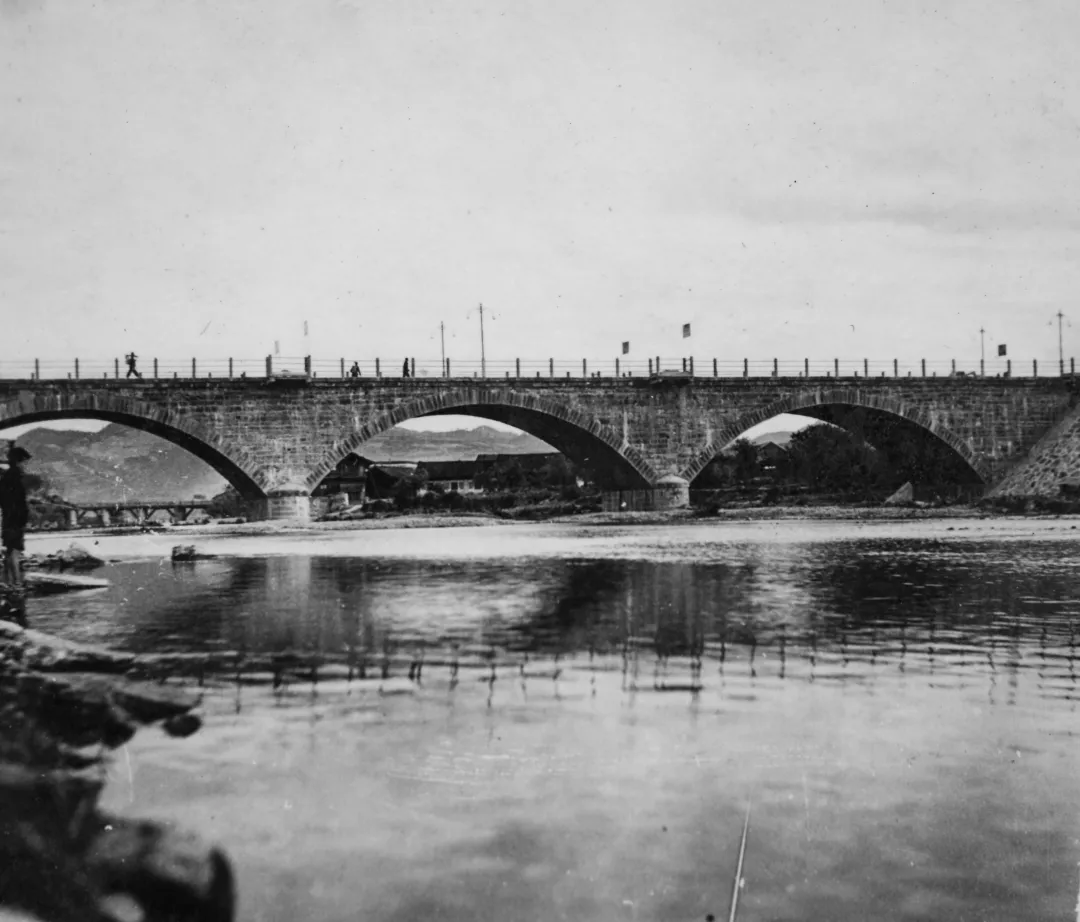

图1:三穗新大桥老照片

图2:三穗新大桥新照片

据《三穗县志》(1994版)记载,三穗新大桥为1966年政府拨款17.4万元修建,当年12月动工,1968年5月1日建成,建设时恰逢“三穗革命派总指挥部”,10月3日是“夺权”集会,所以也叫“一零三桥”。大桥为单孔跨径20米的3跨石土拱桥,全长80米,宽7米,高6.5米,沥青桥面,钢筋混凝土桥栏。桥两面有石砌1米的人行道和钢筋混凝土与钢筋组合的护栏,桥面两侧各有四个伸出桥外的正方形围栏小平台,供行人休息和观览邛水河两岸风光,载重15-20吨,桥的一端还建有一座两层楼的桥头堡(后拆除),供守桥使用,整个大桥结构新颖,造型壮观,时为湘黔公路、三星公路和谷三公路“三线联点”的关键桥梁。

每当夜幕降临,大桥更显得如诗如画,夕阳余晖洒在桥身,宛如一条绚丽的丝带,把人们带入一个如梦如幻的世界。蜿蜒的邛水河将本就狭小的三穗县城分成东西两部分,矗立在邛水河上的谷三线(后纳入国道320线)上的三穗新大桥成了联结两岸群众生活的重要交通要道。

建成于1968年的三穗新大桥并不“新”,已饱经风霜横跨邛水屹立了56载,桥下潺潺流动的河水,仿佛在述说着它的历史和故事。在新大桥建成之前连接东西岸的主要通道是大桥上游500米处的东门大桥。新大桥与东门大桥遥遥相对,平行双跨在邛水河上,形成“双虹卧波”的特殊景观,美轮美奂。

图3:三穗新大桥施工照片

1966年12月30日,成立三穗大桥工程指挥部新大桥建设破土动工,桥体造价决算约12.6万元,桥头引道及桥头堡造价决算约4.8元,合计约17万元,建桥经费由国家全额投资。大桥建设期间,由于各种因素叠加,新大桥的建造工作时进时停,加之社会生产水平较低,无大型机械作业,建造工作多以人工为主,就是在这样的条件下,大桥建造者们克服重重困难,发扬艰苦奋斗、攻坚克难的精神,最终于1968年5月将新大桥建成通车。三穗新大桥的建成,增加了县城连接湘黔、三星、谷三公路的便利,使地处交通要道的三穗更加凸显出地理位置和公路交通上的重要性,三穗成为名副其实的黔东南公路交通枢纽。

“当时为了战备需要,黔东南州委、州政府要修谷三公路,考虑到谷三公路通车后车流量加大,原东门大桥难当重任,为缓解三穗县城交通压力,定在老桥下游500米处新建大桥,作为谷三公路的终点,因建桥时原有的东门大桥尚未拆除新建,故把此新建的大桥定名为三穗新大桥。”当时的三穗新大桥修建副指挥长刘芳华回忆道。

图4:1968年5月1日,三穗新大桥竣工通车,桥头岗合影

大桥建成后交由原三穗公路养护段管理,一代代公路人几十年如一日的守护着大桥,定期进行“体检”,先后多次对桥面和桥墩进行维修,保证大桥以健康的身躯横跨邛水两岸。新大桥见证了城市的变迁和贵州公路事业的发展,也记录了公路人不畏艰辛、努力拼搏的“铺路石”和“两路”精神。随着城市建设的发展和国省干线公路改线,在公路人细心呵护下,三穗新大桥健康完整的移交给三穗县管理。

在夜光的照映下,桥畔的杨柳依依,丝丝垂入水中,宁静的邛水倒映出新大桥的轮廓,河两岸的喧闹的夜市声渐渐消逝,三三两两的人群行走在桥面,三穗新大桥像是一个老态龙钟的老人,静静地托扶着归家的人们。

贵公网安备 52011502001202号

贵公网安备 52011502001202号