以|路|为|家|的|平|凡|英|雄|管|晏|华

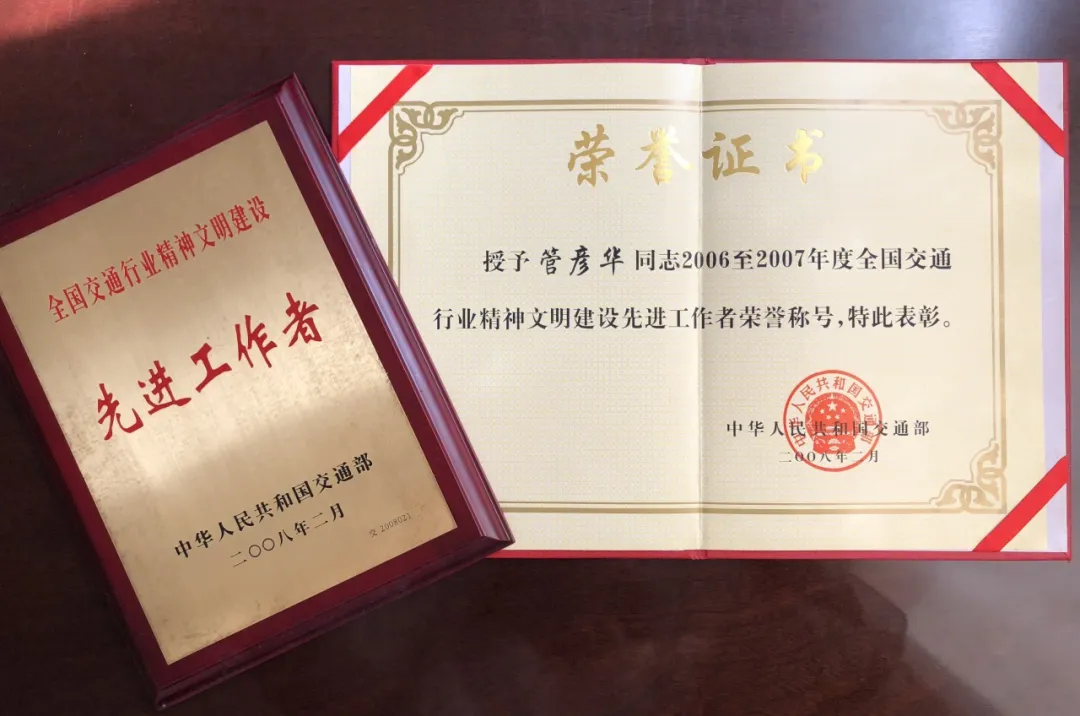

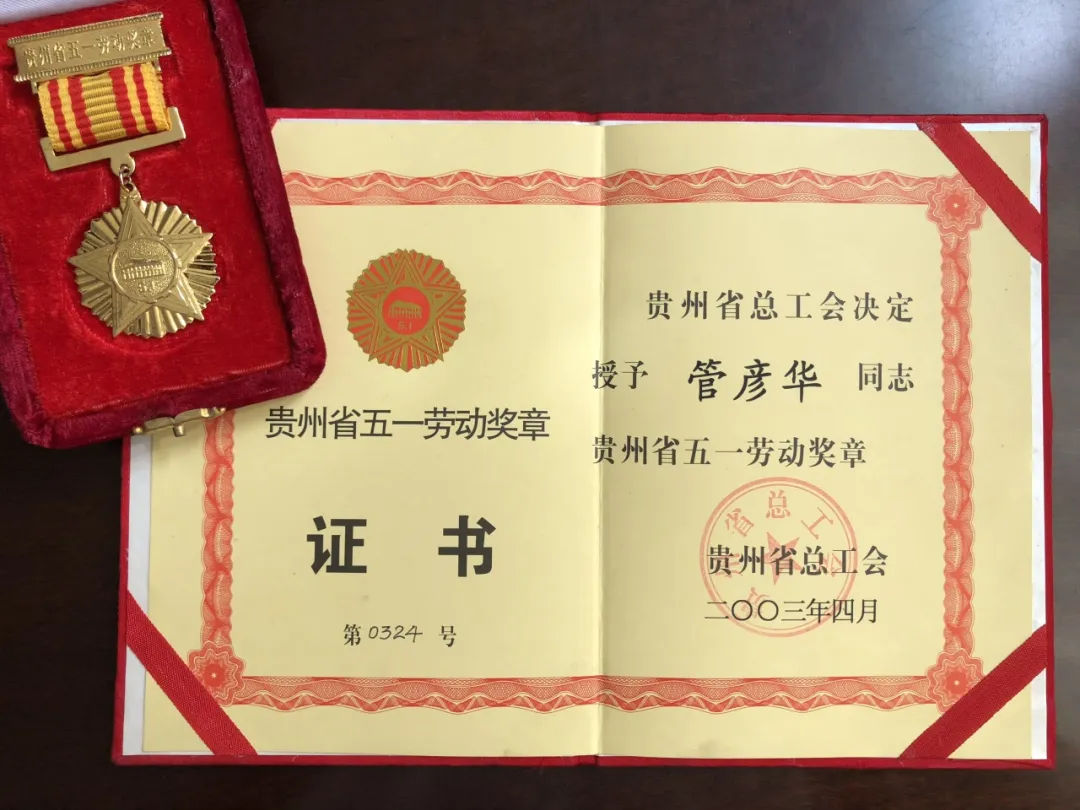

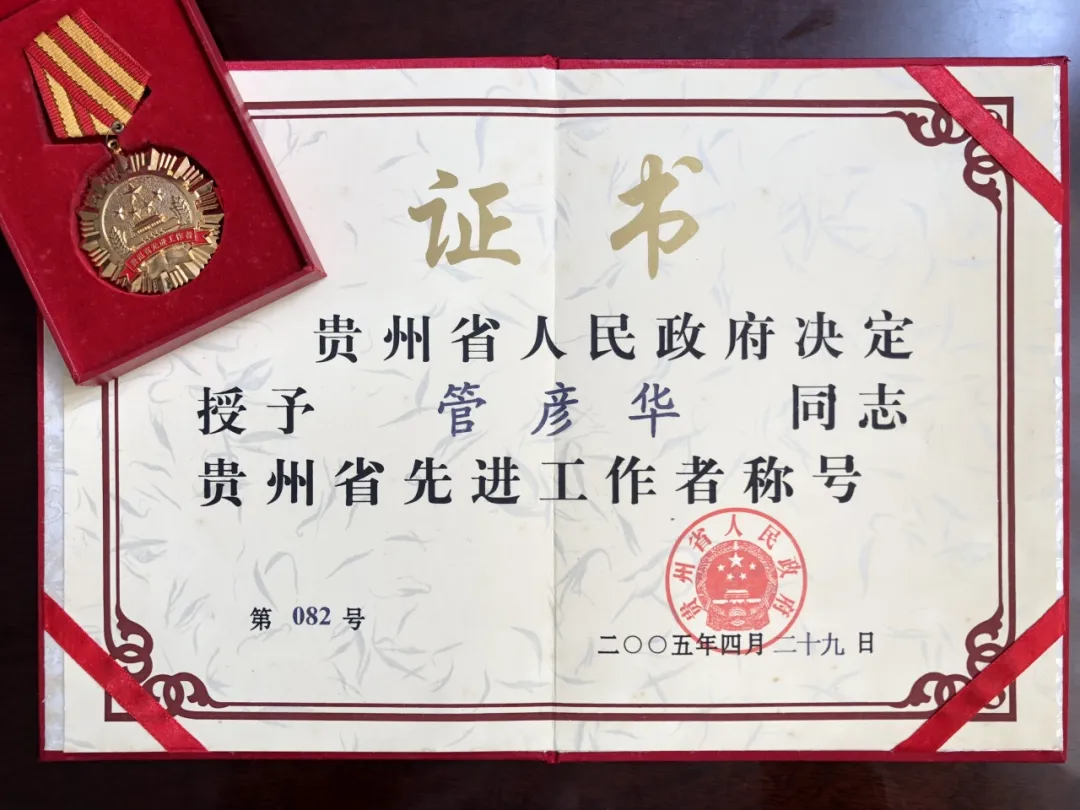

从“劳模”到“最美”

省公路局“最美公路人”颁奖现场

凿井者,起于三寸之坎,以就万仞之深。你以路为家,赤诚坚守,用普通人的平凡书写不平凡的人生。

——贵州省公路局第一届“最美公路人”颁奖词。

荣获交通运输部、中华全国总工会第二届“最美公路人”

他是1965年人,出生于贵州水城,是一名光荣的共产党员,现在在水城公路管理局工程处郎岱养护站工作。

滑动查看更多

莫道桑榆晚,为霞尚满天。如今的管晏华已经年近六十,他再次拿起了养路工具,来到郎岱养护站,继续做着公路养护工作,站好职业生涯中的最后一班岗。

END

贵公网安备 52011502001202号

贵公网安备 52011502001202号